Элемент не найден!

26 Апр 2024

25 апреля в галерее «Лабиринт» состоялась заключительная в сезоне 2023–2024 гг. интерактивная лекция-концерт из цикла «Музычная спадчына Беларусі ў прасторы сучаснай культуры».

26 Апр 2024

23 апреля для учащихся 8 класса СШ № 62 состоялся библиографический урок «Брестская крепость-герой» из цикла занятий «Постараемся же и мы быть достойными их Великой Победы», реализуемых Национальной библиотекой Беларуси к 80-летию Великой Победы совместно с управлениями по образованию г. Минска.

25 Апр 2024

25 апреля в библиотеке состоялось открытие выставки «Сны о Беларуси», приуроченной к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 85-летию со дня рождения Василия Шаранговича.

25 Апр 2024

Культурно-просветительская акция «Мастера белорусской культуры. Владимир Савчик», прошедшая 23 апреля, стала продолжением празднования Всемирного дня книги и авторского права в Национальной библиотеке Беларуси.

25 Апр 2024

24 апреля Национальную библиотеку посетила министр культуры Камчатского края Оксана Игоревна Прокопенко.

25 Апр 2024

Председатель первичной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» Национальной библиотеки Беларуси Наталья Есис приняла участие в Минской городской конференции «На фронте и в тылу: женщины Великой Отечественной войны» (19 апреля), приуроченной к знаковой дате – 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

25 Апр 2024

В период с 23 по 25 апреля в Российской государственной библиотеке проходит Международная научно-практическая конференция «Румянцевские чтения – 2024».

25 Апр 2024

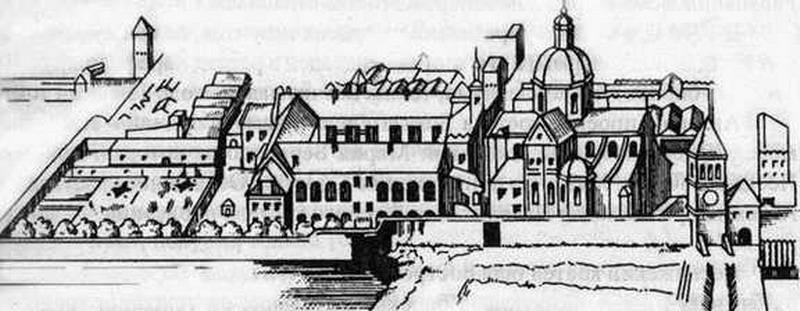

24 апреля на Международной научно-практической конференции «Румянцевские чтения – 2024» в Москве главный библиограф отдела справочно-информационного обслуживания Ольга Полунченко представила доклад «Роль Адама Шанявского в организации библиотечного фонда Несвижской уездной школы (последняя четверть XVIII в.)».